❝不登校❞とひとことに言っても、学校との距離感はさまざま。

子どもによって、困り感やつらかったりしんどい理由は違いますよね。

次男(小6)は週3程度の登校です。

曜日は固定しておらず、学校に行くかどうかはその日朝に決めます。

(次男)

友達に会いたいし、できることなら学校に行きたい。

けど、登校するとなるとなんだかしんどい気持ちになる。

親もモヤモヤしますよね…

・朝、登校を巡って子どもと喧嘩になる

そんな状況を何とかしたい。

次男の気持ちを知れる方法はないだろうか?

そこで思いついたのが、

次男と一緒に❝マインドマップ❞を書いてみることでした。

学校に行きたいけど行けない…

次男は1限目から学校に行くことはありません。

理由は↓

・1~6限目まで学校にいるとしんどくなる

・早退はしたくない

だから、3限目や給食から登校することが多いです。

私は、何が何でも学校に登校すれば良いとは思ってはいません。

かつては登校させようと必死でした

けど、私の行動が次男を傷つけていることに気づきました。

次男のためじゃなく、私の安心のために登校してほしかったのです。

それ以降は、次男自身がどうしたいのかを確認することにしました。

朝の会話はこんな感じ。

今日はどうする?

次男「うーん。うーん。うーん。」と悩む。

・登校するか休むかを悩んでるの?

・登校はするけど何時間目から登校しようかを悩んでるの?

・それとも、休みたいけど怒られると思って言えないの?

答えやすいように範囲を狭めて具体的に聞きますが、答えが何も返ってきません。

何がしんどいのか…

どうしたいのか…

次男の気持ちがわからない

登校させようとしているわけじゃないのに、お互いだんだん感情的になり喧嘩になることも…

何か次男の気持ちを引き出せる方法はないか…考えました。

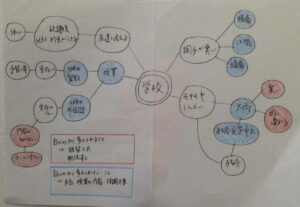

マインドマップとは

マインドマップ、知ってますか?

マインドマップとは、思考・アイディア・情報の流れを描いた図です。マインドマップの中心にはテーマを書き、そこからアイディアなどが放射状に描かれます。

引用元:マインドマップのわかりやすい作り方!無料ツールの使い方や書き方も紹介 (canva.com)

メリットは、思考の可視化です💡

頭の中にあるものを書き出すことで、考えを整理することができます。

それにより、新しいアイデアや課題を見つけることができ、ビジネスの場面でも活用されています。

私もマインドマップを使っていました。

例えば子どもに怒りすぎたとき…

怒ってしまった内容ではなく、なぜ怒りのコントロールができなかったのかにフォーカスを当てます。

つまり、私自身の問題をマインドマップを使って深堀りするのです。

・仕事でミスした日だった

・体が疲れていた

・家事に追われていた

など、複合的な要素が色々と出てきます。

一度すべて書き出してみるのです。

書き出すメリットは以下です。

・客観視できる

・余計なネガティブ感情の連鎖を生まない

書き出せたら次に…

自分の力で変えられることと変えられないことに分けます。

そして、変えられることに対しての対策を考え、出てきた対策を次に生かすのです。

マインドマップ、どうやって書く?

ある日、学校に行くかモヤモヤしていた次男に

「気持ちを書き出してみよう!」と声をかけました。

ペン(黒+カラー2色)とA4くらいの大きな紙

次男とこんな風に進めました。

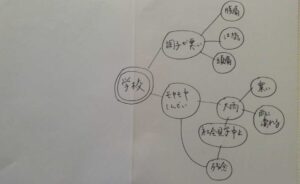

①中央にテーマを書く

テーマ「学校」と書く

💡中心であることが分かりやすいように◎で囲む

②体調面について深堀り

次男「調子が悪い」

→どこが調子悪いのか具体的に聞く

💡次男が答えた言葉を書く

マインドマップ①~②まで

③気持ちについて深堀り

次男「モヤモヤ」「しんどい」

→理由を具体的に聞く

この日は楽しみにしていた社会見学の日でしたが、大雨で中止に…

💡その理由はどうなの?と親的に思うことがあっても突っ込まず、ありのままに書き出す

気持ちを外に出すことが大切!

突っ込んでしまうと、

❝否定された❞ ❝怒られた❞

と思って言葉が出てこなくなります

マインドマップ①~③まで

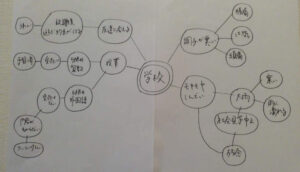

④この日の学校活動内容について深堀り

💡ポイントは

☑具体的な項目を挙げる

(科目・給食メニュー・休み時間の過ごし方・掃除当番など…)

☑ネックになっていることとポジティブに感じていること、両方聞く

どうしてもネガティブなことに記憶も気持ちも引っ張られやすいので、あえてポジティブなことも深堀り!

わが家では

❝学校の楽しいこと探ししよう❞

と言ってます

・次男のネック→科目について確認

(科目によって、行きたい・行きたくないがある)

・次男のポジティブ→学校で友達に会える

マインドマップ①~④まで

⑤自分の力で変えられることと変えられないことに分ける

💡ネガティブ要素について、変えられることと変えられないことに分ける

・変えられること→「寒い」「雨に濡れる」「授業内容がわからない」

・変えられないこと→「体調」「天気」「時間割」

⑥自分の力で変えられることについての対応策を一緒に考える

💡変えられることについて、具体的にどうすれば変えられるのかを深堀りする

・「寒い」→服装調整

・「雨に濡れる」→大きめの傘・予備の靴下準備

・「授業内容がわからない」→勉強する

※なにをどうやって?

⇒外国語のどこが分からないのかを把握する

課題内容を勉強する

マインドマップ①~⑥まで

マインドマップを書いて気づいたこと

・言葉が次々出てきた

・出来上がったマインドマップを嬉しそうに見ていた

・次男の気持ちや考えていることがわかった

・感情的にならず話すことができた

一番の良かったことは、次男から言葉や気持ちが次々とでてきたことです。

連想ゲームのようでした

対面の会話では、どうしても❝学校に行くこと❞がゴールのようになります。

子ども自身も頭では学校は行くべきものと思っているので、気持ちはますますしんどくなります。

❝マインドマップを書く❞というゴールにずらすことで、次男も気持ちを話やすかったと感じました。

その上で、自分の力で変えられることと変えられないことに分けてみる。

そうすると、どこをどう頑張ればよいのかが具体的にわかりますよね。

話がまとまらずお互いイライラしてしまう…

なんてことがよくありますが、

マインドマップを書くと、客観的にみることができます。

結局、この日は学校に行かないという選択をとりました。

しかし、学校に行くという結果にフォーカスするのではなく、

子どもが自分の気持ちを整理できること、

行動できるようになることが一番大切だと気づきました。

この気づきは不登校の今に限ったことではなく、これから先の自立に向けて必要な視点だと感じています。

まとめ

今回は、学校に行きたいけど行けない次男とマインドマップを書いてみました。

・気持ちの可視化、整理ができる

・感情的にならず話すことができる

・現状の困り感を客観視できる

・変えられるところはどこなのか明確になる→行動化できる

気持ちを出すことって、子ども自身すごくパワーがいることだと思うんです。

根底に❝学校は行くもの❞ ❝行けない自分はダメなんだ❞というフィルターがかかっているからです。

そのフィルターを取り外すことって、

子どもにとっても親にとっても本当に難しいですよね…

まずは出てきた気持ちをありのままに聞く、否定しない。

親が受け止めてくれたことで次の行動に繋がると思います。

お子さんの状況によっては、マインドマップに取り組むこともつらいこともあると思います。

わが家も毎日マインドマップ書くわけではありません。

対面で話をする以外の方法として、こんな方法もあるよ~と知っておくだけでも良いと思います。

もしくは自分の気持ちの整理術として一度書いてみる、でも良いと思います。

せっかく葛藤するなら子ども自身の成長につながるように。

わが家もまだまだ葛藤中です(笑)

親も無理しないようにぼちぼちで頑張りましょうね。